(2)心肌脂肪变性:心肌在正常情况下可含有少数脂滴,脂肪变性时脂滴明显增多。镜下,脂肪空泡较细小,呈串珠状成排排列,主要位于肌纤维Z带附近和线粒体分布区。常为贫血和中毒的结果。在严重贫血时,可见心膜下尤其是乳头肌处出现成排的黄色条纹,与正常心肌的暗红色相间排列,状若虎皮斑纹,故有“虎斑心”之称。严重感染、白喉外毒素以及其他毒物(如磷、砷、氯仿等)也能引起心肌的弥漫性脂肪变。肉眼观,心肌均匀变浊,略呈黄白色。但通常心功能并不受明显影响。显著的心肌脂肪变性如今并不常见。

(3)肾脂肪变性;在严重贫血、缺氧和中毒过程中,或肾小球毛细血管通透性升高时,肾小管特别是近曲小管的上皮细胞可吸收漏出的脂蛋白而导致脂肪变性。脂滴起初多位于细胞基底部。肉眼观,肾稍肿大,切面上可见皮质增厚,略呈浅黄色。

2.玻璃样变性 又称透明变性(hyaline degeneration),为十分常见的变性,主要见于结缔组织、血管壁,有时也可见于细胞内。

1.结缔组织玻璃样变:常见于纤维瘢痕组织、纤维化的肾小球,以及动脉粥样硬化的纤维性瘢块等。此时纤维细胞明显变少,胶原纤维增粗并互相融合成为梁状、带状或片状的半透明均质,失去纤维性结构(图1-19)。质地坚韧,缺乏弹性。玻璃样变的发生机制尚不甚清楚,有人认为在纤维瘢痕老化过程中,原胶原蛋白分子的交联增多,胶原原纤维也互相融合,其间并有较多的糖蛋白积聚,形成所谓玻璃样物质;也有人认为可能由于缺氧、炎症等原因,造成局部pH升高或温度升高,致使原胶原蛋白分子变性成明胶并互相融合所致。

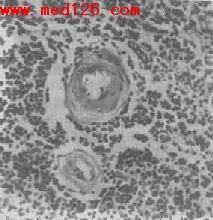

2.血管壁玻璃样变:这种改变常见于高血压病时的肾、脑、脾及视网膜的细动脉。此时,可能是由于细动脉的持续性痉挛,使内膜通透性增高,血浆蛋白得以渗入内膜,在内皮细胞下凝固成无结构的均匀红染物质。此外,内膜下的基底膜样物质增多。这些改变这些改变使细动脉的管壁增厚、变硬,管腔变狭,甚至闭塞(图1-20),此即细动脉硬化症(arteri-olosclerosis),可引起肾及脑的缺血。

3.细胞内玻璃样变:亦称为细胞内玻璃样小滴变性。这种情况常见于肾小球肾炎或其他疾病而伴有明显蛋白尿时。此时肾近曲小管上皮细胞胞浆内可出现许多大小不等的圆形红染小滴(图1-21),这是血浆蛋白经肾小球滤出而又被肾小管上皮细胞吞饮的结果,并在胞浆内融合成玻璃样小滴,以后可被溶酶体所消化。此外,在酒精中毒时,肝细胞核周胞浆内亦可出现不甚规则的红染玻璃样物质。电镜下,这种物质由密集的细丝构成,据认为可能是细胞骨架中含角蛋白成分改变的结果,并被称为Mallory小体。

图1-19 纤维瘢痕组织的玻璃样变

>胶原纤维变粗,互相融合呈均质梁状×320

3.纤维素样变性(纤维蛋白样变性)为间质胶原纤维及小血管壁的一种变性。病变部位的组织结构逐渐消失,变为一堆境界不甚清晰的颗粒状、小条或小块状无结构物质,呈强嗜酸性红染,状似纤维素,并且有时呈纤维素染色,故称此改变为纤维素样变性(fibrinoid degeneration),其实为组织坏死的一种表现,因而也称为纤维素样坏死(fibrinoid necrosis)。

纤维素样变性主要见于急性风湿病及结节性动脉周围炎等变态反应性疾病。至于所谓纤维素样物质的性质和形成机制,至今尚无统一意见。一般认为,在早期,结缔组织基质中有PAS阳性的粘多糖增多,以后纤维崩解为碎片,从而失去原来的组织结构而变为纤维素样物质。此外,还有免疫球蛋白增多,有时还有纤维蛋白增多。这种改变可能是抗原抗体反应时形成的生物活性物质使间质受损、胶原纤维崩解所致。同时,附近小血管也可受损,引起通透性升高、血浆渗出,并在组织凝血系统的酶的催化作用下,使血浆纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

图1-20 脾中央动脉玻璃样变

>中央动脉管壁明显增厚,呈玻璃样均质状,管腔变窄 ×400